二分脊椎症・側弯症を持って生まれ、18歳より芝居を始める。「Performance For All People.CONVEY」主宰。ヨコハマパラトリエンナーレ、国民文化祭、庭劇団ペニノなど多数の公演に出演し、メディア出演も多数。障害のある人や市民参加のダンス公演演出、ワークショップ講師なども行う。第11回北九州&アジア全国洋舞コンクールバリアフリー部門チャレンジャー賞受賞(1位)受賞。

障がいのある身体で演じていく。義足のダンサーが生まれるまで

森田かずよさんは、二分脊椎症という身体障がいを持って生まれた。熱気あふれる街、大阪市天王寺区・鶴橋で幼少期を過ごし、おばあちゃん子で、歌うことが大好きな活発な少女だった。保育園、小学校は家から近い場所に通い、中学校は御堂筋線で殺人的な満員電車で通学。「両親は、今より身体も小さくて、障がいを抱える娘のひとり通学をよく許したなと思う」と当時を振り返って笑う。中学生になってからはひとりでどんどん外へ出ていくようになり、さらに活発に活動をしていくようになり、周囲もそれを後押ししてくれた。

そんな森田さんがミュージカルに恋い焦がれたのは高校2年生。宝塚と音楽座の舞台をテレビで観たことから舞台にはまっていった。高校3年生の時、芸大の舞台芸術の学科を受験しようと心に決め、オープンキャンパスにも行ったが、芸大に入学についての問い合わせをしたときにかえって来たのは、「どうして障がいがあるのに、舞台を目指すの?」という一言だった。

「初めて、自分は障がい者なんだと思った」

これまでも、運動会で走れないなど身体の違いで何かができないことはあった。しかし、障がいがあるということで人に拒絶された経験がはじめてだった。

「障がいがある人が表現したり、演じたりすることができますと言える社会でありたいと強く思った。そういう風に言えない自分は嫌だ。だからやってみようと思って、そこからでした」

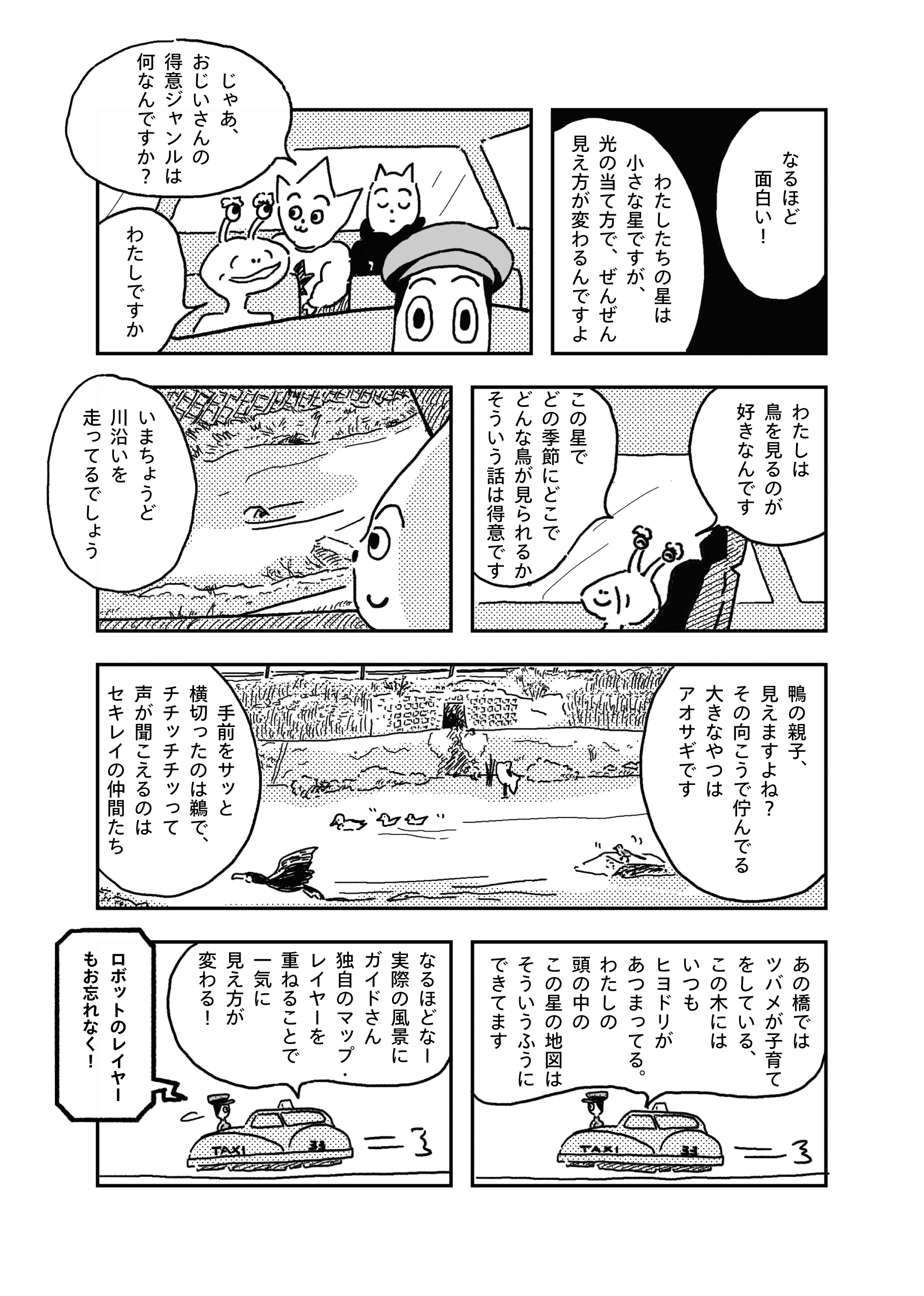

大学入学後、表現をしたいという一心で演劇部に入った。舞台表現のはじまりは、ダンスではなく演劇。踊りたいという気持ちはあったものの、当時はまだ、障がいのある身体で踊ることは難しいのではないかと考えていた。「劇団態変さんや海外で車椅子ダンスがではじめた頃だった。今となっては色んなダンスがあるんだってことも知っているけど、当時はどうしていいかわからなかった。でもなにかやれるはずとは思っていた」次第にミュージカルスクールやダンススクールにも通うようになり、パフォーマーとしての道のりを歩んでいった。

身体的特徴を生かして舞台に立つこと

ダンサーとしての森田さんの基礎はバレエだが、これまでタップダンスも、お能も、様々な舞台表現を習い、自分の身体のボキャブラリーを増やしてきた。意識してきたことは、自分の身体が正直に動く方法を探ること。車椅子ダンスをやってみた時期もあったが、森田さんにとっては自分の身体という感じがしなかったという。「自分の身体に正直な方法を探るということは、ずっと大事にしてきた」

2015年に出演した、庭劇団ペニノ『タニノとドワーフ達によるカントールに捧げるオマージュ』では、出演者はみんな140センチ以下のドワーフ(小人)だった。伝わらない言葉で会話し、遊ぶ、小さい人たち。その光景に立ち会う観客は、高い位置にあるものが取れない小人に手伝いを促されたり、しながらその不思議な光景を見守る。観客も自分たちが見ているのか、小人に見られているのかわからないような不思議な舞台作品だった。

「モデルさんって、身長の高い人が選ばれるでしょ?『小さい』という身体的特徴で選んでもらったのは嬉しかった」。演劇の舞台に立つ時、一種不思議な役をもらうことが多い。性別がわからない役やおばあちゃんの役。そういう役ばかりに偏ることもどうかとは思うけれど、そこを買ってもらっているのだからそれは森田さんにとっては嬉しいことであるという。

障がいのある身体で踊ることで世の中に提示されるラベル。「障がい者」「健常者」そんな風に呼び分けるのが正しいのかはわからない。その中でどうやって踊っていくのか?そんな問いに向き合いながら、踊り、演じつづけている。

踊るってなんだろう?自分の身体とダンスの関係が更新された時

「私の身体の模型を作ってくれる人いないでしょうか?」

TwitteとFacebookで森田さんが呼びかけたのは2012年。当時の主治医がレントゲン写真をプリントアウトして渡してくれたとき「自分の身体が人とこんなにも違うんだ!」ということに改めて驚き、自分の身体を360度から見てみたいと思ったという。球体人形作家の井桁裕子さんと出会い、人形づくりがはじまった。ヌードデッサンを繰り返し、描き出されていく自分の身体。自分の身体を知り直し、自分の身体をとらえ直していくプロセスだったという。

また、ダンサー砂連尾理さんとの出会いも森田さんのダンスに大きな影響を与えた。「毎回違うことをする」。砂連尾さんとの作品づくりのなかで、それまでダンスは、決まった振り付けを稽古して本番に挑むものだと思っていた常識が覆された。「毎回感覚を変える。毎回その人と一緒に、その時に何をするのかを考えるんだなと思って。ダンスってなんだろう?人と踊るってなんだろう?って考え直した」。毎回自分の身体と出会い直すプロセスの中で、森田さんのダンス観は、更新された。

代表作で高い評価を受けた作品『アルクアシタ』。この作品が生まれた頃には、自分の身体でやりたいことをみつけ、そこから作品を紡ぎ出していく今のスタイルになっていった。形のきまったダンス、健常者の基準での美しさに自分を近づけていくことをやめたことが重要だった。

『アルクアシタ』

「人の身体はみんな違っている。人には必ず、自分の身体を愛する権利がある。私のパフォーマンスを見た人が、自分とは違う身体を認めることを通して、ご自身の身体を一部でも愛せるようになってくれたら嬉しいなと思う」

まとめられない、違う身体の面白さ

パラリンピックに向かっていく流れの中で、障がい者について語られる時、「健常者にも負けない強い身体」、「心のバリアフリー」といった言葉が聞こえてくる。それを否定するわけではないが、そもそも違いがある身体について、簡単に健常者側の基準や言葉で丸めてしまったメッセージが広まっていくことに、森田さんは少し危機感を抱いているという。

「障がいのある人の中の多様性にちゃんと目を向けていかないといけないと思う」

身体も価値観もそもそも様々。まとめられるはずのない多様性を言葉でまとめてしまうのではなく、具体的な個々の事実として積み上げて世の中に提示していくことが必要であるというのが森田さんの考えである。そして、今、障がいのある表現者がどのようなことを考えて作品をつくっているのか、自分の身体といかに向き合っているのかをもっと発信していきたいという強い思いがある。

2019年から神戸大学の人間発達環境学研究科に在籍し、障がいのある人と舞台表現をテーマに修士号を取得しようとしている。「当事者として意見を求められる機会が増えてきたし、自分たちの身体をマジョリティの社会の中でどう生かしていくのかを当事者視点で考えて、発信していくようなネットワーク団体を、本気でつくっていきたい」

「障がい者、健常者という言葉が適切なのかは、私もわからない。でも、(障がいを持たない人にも)違う身体の人とものを作ることを面白いって思ってほしいと思う」

違うことを前提に、他者と対話をしていく時、そこにはその時にしか生まれない関係や発見がある。まとめすぎてしまっては零れ落ちてしまうものがある。森田さんの表現の根底にある、今ここにある身体を信じて面白がる力はたくさんの人に勇気を与えていくだろう。

「限界はない」という言葉をここまで実践している人はいないのではないか、と感じる。テクノロジーによって生き方が拡張していく姿は可能性に溢れている。