1981年生まれ。2004年、広告代理店入社。 2016年に誰もが楽しめる新しいスポーツを開発する「世界ゆるスポーツ協会」を設立。 これまで80以上の新しいスポーツを開発し、10万人以上が体験。海外からも注目を集めている。

ガチガチなものを自然な状態に戻す「ゆるめる」

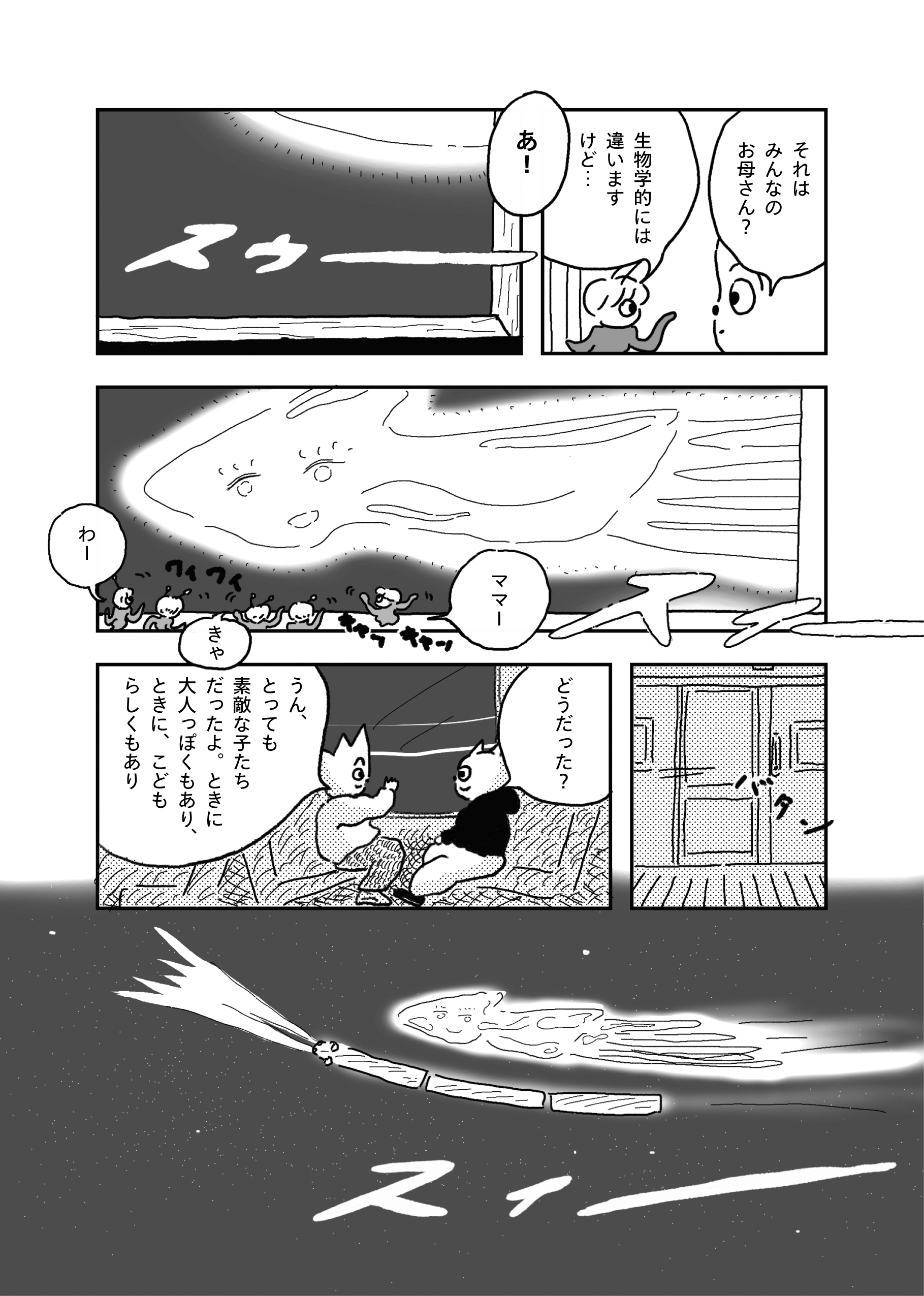

「ゆるスポーツ」をご存じだろうか。年齢・性別・運動神経に関わらず、誰もが楽しめることを目指す新スポーツ。公式ホームページを覗いてみると、専用のウェアを着けて脚を動かせない状態で行う「イモムシラグビー」、激しく動くとボールが泣いてしまう「ベビーバスケ」、自分と一番顔が似ている人を探す「顔借競争」など、初めて聞く種目名が並んでいた。

世界ゆるスポーツ協会の代表理事を務める澤田智洋さんは、物心ついた頃からスポーツが苦手だったそうだ。学校の体育で習うスポーツは、「強い・速い・高い」という3要素のいずれかが勝利の条件になるものばかり。力が弱く、足が遅く、ジャンプが低い人にとっては、勝利の喜びを知る機会があまりにも少ない。既存のスポーツに馴染めなかった経験を「とにかくすべて自分に合わなかった」と振り返って、「コンビニで飲み物を買おうとしても、欲しい飲み物が1本もないような状態」と喩えた。

「自然界を見てみると、強みというのは多様ですよね。例えばライオンは強いと言われているけど、ライオンほどの脚力や噛む力がない動物も生き残っている。それは擬態するのが上手いとか、活動する時間帯が夜であるとか、それぞれのポジションを確立して共存しているからだと思うんです。なのに、スポーツは勝ち方が3パターンしかない。スポーツというものは体育を通じて日本人の中に刷り込まれているけど、自然界と比較すると、実はすごく不自然なものなんですよね。なぜならば人間が作ったものだから。またそれはスポーツに限らず、みんなが息苦しさを感じていることの原因も、人間が勝手に概念や定義を狭めてガチガチにしているからです。でも不自然なものは自然化できる、というのが僕の持論。その自然な状態に戻すことを、『ゆるめる』と呼んでいます」

第一に自分を責めるのはやめよう

「新しいスポーツを作る」という発想が多くの人に珍しがられた。澤田さん自身がその発想に行き着いたきっかけは、目が見えない息子が生まれたことだったという。

「息子が生まれたことがきっかけで、障がいのある方や関係者200名ぐらいに会いに行きました。そこでお話を伺うなかで、『医学モデル』、『社会モデル』という考え方を知ったんです」

澤田さんの著書や伺ったお話に基づくと「医学モデル」は、障がいや疾病の原因は皮膚の内側にあるという考え方である。例えば、下半身不随のため車椅子で移動する人がいたときに、「段差を越えられないのはあなたに問題があるからだ」「だからリハビリをして、健常者化することを目指そう」ということになってしまう。戦後の日本にはそんな風潮があった。対して、「社会モデル」は、皮膚の外側に問題があるとし、「段差のある道を作った社会の方に問題がある」「だからあなた自身に問題があるわけではない」という考え方。1980年代以降は「社会モデル」が優勢になってきていて、バリアフリーの動きが広まった。

「その話を聞いたときに、『なるほど、僕は元々スポーツが苦手だけど、医学モデルで考えてたんだ』と気づきました。運動音痴の自分がいけないから練習して、できるようにならなくちゃいけないと思っていたけど、社会モデルで考えると、『既存のスポーツを作った人に責任があるよね』ということになります。僕はそこから『スポーツの方が悪いんだ』と考え、楽しく逆ギレできるようになったんです。僕のために新しいスポーツを作ることは、発想としては、障がい者のためにエレベーターを設置することと全く同じです」

ゆるスポーツの根幹にあるのは、「プレイヤーに特殊な制限を加える→みんなが上手く立ちまわれない状況を作る→できない人が悪目立ちしない」というメカニズム。例えば、「ハンドソープボール」は、ハンドソープを手につけて行うハンドボールだ。手がツルツルのため、ボールが上手く持てない。試合中、ボールを落とすたびにまたハンドソープが手に追加されてしまう。だから試合が進むほど、プレイヤーの手もボールの表面もツルツルに。この状況では、誰も思い通りにプレイできないだろう。スポーツ強者/弱者の境がなくなった先には、ユニバーサルな世界があるように思えるが、はたしてゆるスポーツは、何を目指しているのだろうか。

「ゆるスポーツが目指していることは主に2つあります。ひとつは、スポーツ弱者、スポーツが嫌いな人をなくすこと。もうひとつは、ガチガチの世界をゆるめること。ゆるスポーツには『スポーツってゆるめていいんだ!』という発見があるから、関与した人はみんな『生きるのが楽になった』と言うんです。社会モデルの考え方には、『これは社会に責任があるのだ』、『第一に自分を責めるのはやめよう』というマインドセットが含まれているので、すごく応用が効く。この『ゆるめる』という概念、スタイルをなるべく浸透させて、一人ひとりが社会をゆるめられるような状況を作りたいですね」

バイアスを解きほぐす「共笑体験」

とはいえ、「他人は変えられないから、自分が変わるしかない」とよく言われている。人の内側で一度固まってしまった固定観念、既成概念をほぐすのは、難しいのではないだろうか。

「偏見は、身体的な体験によってすぐに変えられるんですよ。スポーツのルールはフェアだから、役職も人種も関係なくなる。一人ひとりを素の人間に戻す作用があるから、スポーツを介して様々な人と接すると、素の人間同士として対峙、協調することになるんです。だからスポーツのいいところは、様々なタグを外せること。

ゆるスポーツの場合は、その上で『共笑体験』というものをすごく大事にしています。僕は、分かり合えない人同士がどうやったら分かり合えるのかを、長年研究しています。そのうえで見出した現時点での結論が『同じ瞬間に笑うこと』なんです」

「共笑体験」とは自ら発明した言葉とのことだが、確かに、一緒に笑うと、相手との距離がグッと縮まるような気がする。ゆるスポーツのイベント会場は、カメラマンから「スポーツのイベントでこんなにみんなが爆笑しているのは初めてです!」と驚かれるほど、いつも笑いに包まれているとのこと。

「富山県氷見市と一緒に作った『ハンぎょボール』というスポーツがあります。これはブリを脇に挟みながら行うハンドボールで、得点を取ったらブリが出世するというルールなんですけど、出世する瞬間、みんなめちゃくちゃ笑う。味方であろうが、敵であろうが、お客さんであろうが、同じ瞬間に笑った経験が生まれるんです。みんながどっと笑う瞬間を見て、あるときに気づいたのが、人の笑い方にはいい意味でダイバーシティがないということ。『あっはっは!』みたいな感じでみんなの笑い方がシンクロしていたんです。初めて会う人同士でスポーツをしているのに、同じ瞬間に笑って、しかも笑い声がシンクロするということは、『共に笑う』という行為は、元々人間が持っているコミュニケーション能力なんじゃないかと。スポーツを通じて、素になって、共に笑うことで、頭と頭ではなく、心と心繋がることができる。それによって、様々なバイアス、偏見がリセットされるんじゃないかと現場に教えてもらいました。それもあって、僕の活動において、ユーモアを大事にしています」

マイノリティ性を見出し、意味付けし、価値に変えていく

2019年4月には「世界ゆるミュージック協会」を立ち上げるなど、「ゆるめる」の概念をスポーツからさらに発展させ、様々な分野に広めている。2020年11月にオープンしたオンラインショップ「再入荷未定ショップ」はその中でも新しい取り組み一つだそう。販売されているのは、ハンドメイドのアクセサリーや雑貨。商品が売り切れると「再入荷未定」のタグが付けられる。

https://www.sainyuka-mitei.com/

「『再入荷未定ショップ』を通じてゆるめているのは、人と物の関係性です。今は、大量生産・大量消費の文化がある時代なので、同じものが何度でも買えるし、Amazonで頼めば翌日には手元に届く。それは便利なことだけど、余ったものが大量に捨てられてしまったり、一つひとつの物が大切に扱われなくなったり、地球環境にもやさしくなかったり……弊害もありますよね。だから、人と物との関係性をもう一度ゆるめたいと思ったんです」

「再入荷未定ショップ」で販売されているものは、一般企業に雇用されることが困難な障がい者が通う、就労継続支援施設(B型)で作られたものだという。

「B型の施設は全国にあるんですけど、場所によっては、こういう一点ものを作っているんです。それは『売る』というよりも、『日常の中で家以外の居場所を作る』という目的からなんですけど、こうして見ると既成概念に捉われない発想のものが多くて、すごく面白いですよね。ただ彼らは、同じものを二度と作れない。『量産できない』ということを彼ら自身はコンプレックス、課題と認識していたんです。だけど逆に考えると、それは弱点ではなく価値になる。大量生産・大量消費文化による副作用がたくさん生まれている今の時代では、むしろこういう物こそが求められているんじゃないかと思ったんです」

ゆるスポーツや再入荷未定ショップに共通するのは、「当人がコンプレックスと認識しているものを特有の価値に変える」という視点。そしていずれもアウトプット時のユニークさが際立つが、そういったアイデアはどこから湧いてくるのだろう。

「僕は広告会社に勤めているんですけど、降ってくる課題は『この商品の認知率を○%にしてください』とか、『お得意様の売り上げを前年比○%にしてください』といったものが多い。ところがマイノリティの世界に行くと、課題が全然違います。『目が見えない人でも信号を渡れるように工夫してください』とか、『心臓病の少年でもプレーできるスポーツを作ってください』という問い自体が、僕にとっては最高のヒントなんです。自分が運動できないということに対しても、心臓病の少年がスポーツできないという課題に対しても、どこかでワクワクしています。なぜワクワクするのかというと、『それって改善できるぞ!』と思うから。『全ての人が何かしらのマイノリティ』よく言われますが、その人にとっての弱さや悩み、コンプレックスにはヒントが詰まっているということを、僕は福祉業界から教わりました。今はもう、マイノリティ性を見出して、意味付けし、価値に変えていくことだけを追求しています。このやり方を『マイノリティデザイン』と呼んでいます」

広告会社に仕事を発注する企業とは、それだけの予算がある企業だ。「そこに対して広告を作っても、富めるものがますます富んでいくだけ。それでは格差を生んでいると感じていた」と語った澤田は、瞬発力と即効性を第一に求められる広告の在り方にも閉塞感を抱いていたという。現在は、資本主義的なやり方を一旦手放し、長いスパンで向き合えるものを動かすことに集中している。そういった澤田の取り組みは、広告の在り方を「ゆるめる」ことにも繋がっているのではないだろうか。

「僕、息子が生まれてから、広告業界の神輿を担ぐのをやめたんです。広告の仕事って関わる人がすごく多くて、大きなキャンペーンとなると、数百人になる。だから、仕事を神輿に喩えると、僕が担がなくても神輿はどんどん進んでいくんです。実際に一度立ち止まってみたら、案の定全部進んでいきました。ところが、福祉の世界に行くと、道端に捨てられている神輿がまだいっぱいあった。担ぐ人がいなければただのゴミかもしれないけど、担ぐ人が現れた途端に神輿になるし、次の担ぎ手がどんどん現れるんですよね。だから僕は、マイノリティの世界の誰も担いでいない神輿を担ぎ始め、『素晴らしいよ』、『面白いよ』と発信すること、そうして仲間を集めることに今取り組んでいます」

周りに助けてもらってもいい、完璧である必要はない。余白がデザインされた山﨑さんの関係論的な設計は、人間のやさしさ・個性を引き出すものであるように感じます。