マンチェスター・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザインおよび東京芸術大学で美術を学ぶ。インクルーシブ・デザインの国際的権威。2010年、Design Week誌により、その年のデザイン界に最も影響を与えた50名に選出された。2014年5月より京都工芸繊維大学の特任教授に就任し、KYOTO D-Lab を設立。

インクルーシブデザインの中心には「当事者」がいる

障がい者、外国人、LGBTQ、あるいは偏見や差別を受けたり、貧困状態に置かれていたり……私たちの社会にはマイノリティとして排除されやすい立場にいる人たちがいる。彼らとのコラボレーションを通して、そこにある課題から多様な視点を発見しながら、ビジネスとして成り立つデザインを目指すのがインクルーシブデザイン。ロンドンのロイヤル・アート・オブ・カレッジ (Royal College of Art)のロジャー・コールマン教授が定義し、1991年に初めて使った言葉とされている。

ジュリア・カセムさんはイギリス出身。1971年に国費留学生として、東京藝術大学大学院で彫刻を学ぶために来日した。当時の日本は、看板や標識から飲食店のメニューまでほとんどが日本語表記。日本語の読み書きができない人にとって、それらはすべて意味のわからない不可思議な記号である。

ジュリアさんは、彫刻刀をカメラに持ちかえて、日常のなかで出会う不可思議な風景を撮ることにした。

ジュリア:気になるものを見つけるたびに、写真を撮ってそこに写し出された状況の背景にある意味や秩序を調べ上げていきました。記録して分析するというこの手法は、意図せずしてインクルーシブデザインに近いものでした。

ジュリアさんは日本という国を知ろうとするなかで、自然とインクルーシブデザインの手法を選んでいたのだ。さらに、1980年代に東京のホテルニューオータニでの語学研修を担当したときには、「当事者を中心に置いてデザインする」というインクルーシブデザインの基本的な原則にたどり着く。

ジュリア:私はホテルの各部門を回って、スタッフにたくさんの質問をし、それぞれの日常業務を教えてもらいました。スタッフの多くは若い地方出身者。高卒で、外国語を学ぶことに対して苦手意識があることがわかりました。また、それぞれの部門のスタッフは外国人宿泊者とどんな場面で接触し、何を伝える必要があるのかを3ヶ月かけて調査。それを踏まえて、語学力がなくても覚えやすいように、非常にシンプルな英語のフレーズや文法の解説で外国人宿泊者に応対できるマニュアルを2冊つくったのです。

ものごとの背景を調べて課題を認識し、当事者の目線からその課題解決に役立つ方法を考えるーーこれはまさしく、インクルーシブデザインの典型的なアプローチ方法だ。ジュリアさんがつくったマニュアルは日本ホテル協会賞を受賞した。

スロープをつけても「心のバリア」は解決しない

その後、名古屋で暮らしはじめたジュリアさんは、ライラさんの誕生とともに大きな転機を迎えた。ライラさんは、先天性の脳性麻痺により歩行に困難があり、車椅子も利用している。障がいのある娘の親として、ジュリアさんは社会のなかにあるさまざまなバリアに直面した。また、ライラさんの脚を支える補装具のひどいデザインには、強い怒りと深い失望を覚えた。

ジュリア:当時の補装具には、デザインを良くしようという発想がありませんでした。非常に目立ちますし、子どもたちは身につけたいと思えない。それどころか、障がいを隠したい子どもたちに社会的スティグマを与えかねないしろものでした。

ジュリアさんは「障がい者に対する理解も共感も乏しい社会を変えたい」という強い思いを抱いた。ジャーナリストであれば、社会のさまざまな現場から話を聞けるだろうと『The Japan Times』の記者に応募。地域社会に関するコラムを担当したのち、美術コラムニストとして記事を執筆するようになる。折しも、日本はバブル景気による美術館建設ラッシュの時代。スロープやエレベーターなどを備えた「バリアフリー」な施設は増えたが、心理的・精神的なバリアは旧態依然としてあった。

たとえば、展示作品を解説する文章は専門的過ぎて、「美術は難しい」と思わせる心理的なバリアになっていた。あるいは、視覚障がい者が見にくることはまるで想定されていない。美術館に内在するさまざまなバリアを取り除くために、ジュリアさんは「視覚障がい者の視点で美術館を考えるとどうなるだろう?」という問いを提示した。保存重視のために触れられない彫刻や絵画など2次元の作品を、どう解釈し伝えればいいか?美術鑑賞からもっとも排除された人の立場に立つことで、インクルーシブな美術館のあり方を模索しようとしたのだ。

障がいをもつ人との関わりが創造的なアイデアを生む

そんなジュリアさんのもとに「一緒に展覧会をやりませんか」と名古屋市美術館からのオファーが舞い込む。ジュリアさんは、地域のリハビリテーションセンターの視覚指導課課長と彼を手伝うボランティア、そして当事者である視覚障がい者たちとコラボレーションして展覧会を企画。1994年に「心で見る美術館ー私を感じて」を開催。目が見える人も見えない人も楽しめる工夫に満ちた展覧会である。

ジュリア:インクルーシブデザインでは、プロジェクトのはじめにデザインクエスチョンを出します。そして、迷ったときはいつも基本の問いに立ち返るんです。このときは、「見えない人や見ることはできても視覚的には理解できない人のために、アートワークへの認知的および感覚的なアクセスをどのように確保するか?」という問いでした。

「視覚障がい者」の「見えなさ」も決して一様ではない。先天的に見えない人は触れることで多くの情報を得られるが、後天的に視力を失った人はそうではない。また、前者は「赤」という色を「赤味噌の匂い」や「誰かの服の触り心地」などをもとに抽象的なコンセプトで理解しているが、後者は色や空間の広さに関する記憶によって理解する。

ジュリア:障がいのある人と関わると、想像もしなかったアイデアが必ず浮かんできます。また、デザインする側は居心地のいい場所から出て、「どうやって自分の専門性を生かして新しい発想ができるか」というチャレンジができる。すごく創造的なんです。

すべての人を、自分の人生の「専門家」として尊重する

ジュリアさんが「心で見る美術館」の準備をしていたとき、学校帰りに美術館に行って母の仕事を見ていたというライラさん。現在は、グラフィックデザイナーとして福祉施設や特別支援学校で、施設のスタッフさんと共に知的障がいや精神の病をもつ人たちの作品づくりに関わっている。もしかして、グラフィックに興味をもつきっかけは、この展覧会だったのだろうか?

ライラ:いや、単に平面が得意だったんです。小さい頃から、親に誕生日カードをつくるとすごい好評で、「いいカードをつくらなきゃ!」って年々プレッシャーになっていたんですけど(笑)。今思えば、そこでグラフィックのセンスが磨かれたのかな。ただ、母が写真を撮っていたり、記者として記事を書いていたりするそばで、私はスケッチをしていたりして。自然と絵で伝えること、何かの目的のために作品をつくることが好きだと気づいた感じです。

ジュリアさんの「波乱万丈な生き方」を見て育ったライラさんは、大学を卒業した後は「安定した仕事」を求めてデザイン事務所で働くことを選ぼうとした。しかし、デザイナーの仕事は、ひとつのデザインが完成したらおしまい。「このデザインは誰を幸せにするんだろうか?」と悩む娘を見て、ジュリアさんは2009年にサラエボで開いたワークショップに誘った。

サラエボはボスニア・ヘルツェゴビナの首都。1990年代の紛争後、政府は予算削減政策の一環として聴覚障がいは「障がいではない」とみなし、聴覚障がい者が通う工房などへの公的資源をカット。多くの工房は危機に瀕してしまった。そこで、ジュリアさんたちは、聴覚障がい者を雇用する印刷会社、金属加工を行う授産施設で、彼らの技術とデザインを掛け合わせた新しい商品をつくるプロジェクト「オールインクルーシブ・サラエボ」をブリティッシュ・カウンシルと共に立ち上げたのだ。

ライラ:母のワークショップに参加するなかで、グラフィックデザイナーがいるチームといないチームでは全然結果が違うことを実感しました。すべての人たちはみんな自分の人生の専門家です。そこに私の専門であるグラフィックデザインを掛け合わせれば、自分たちの価値や可能性を統一された視覚言語として提示できるし、お互いを感じ合い伝えあえると思いました。

それぞれの価値を認め合えば好循環が生まれていく

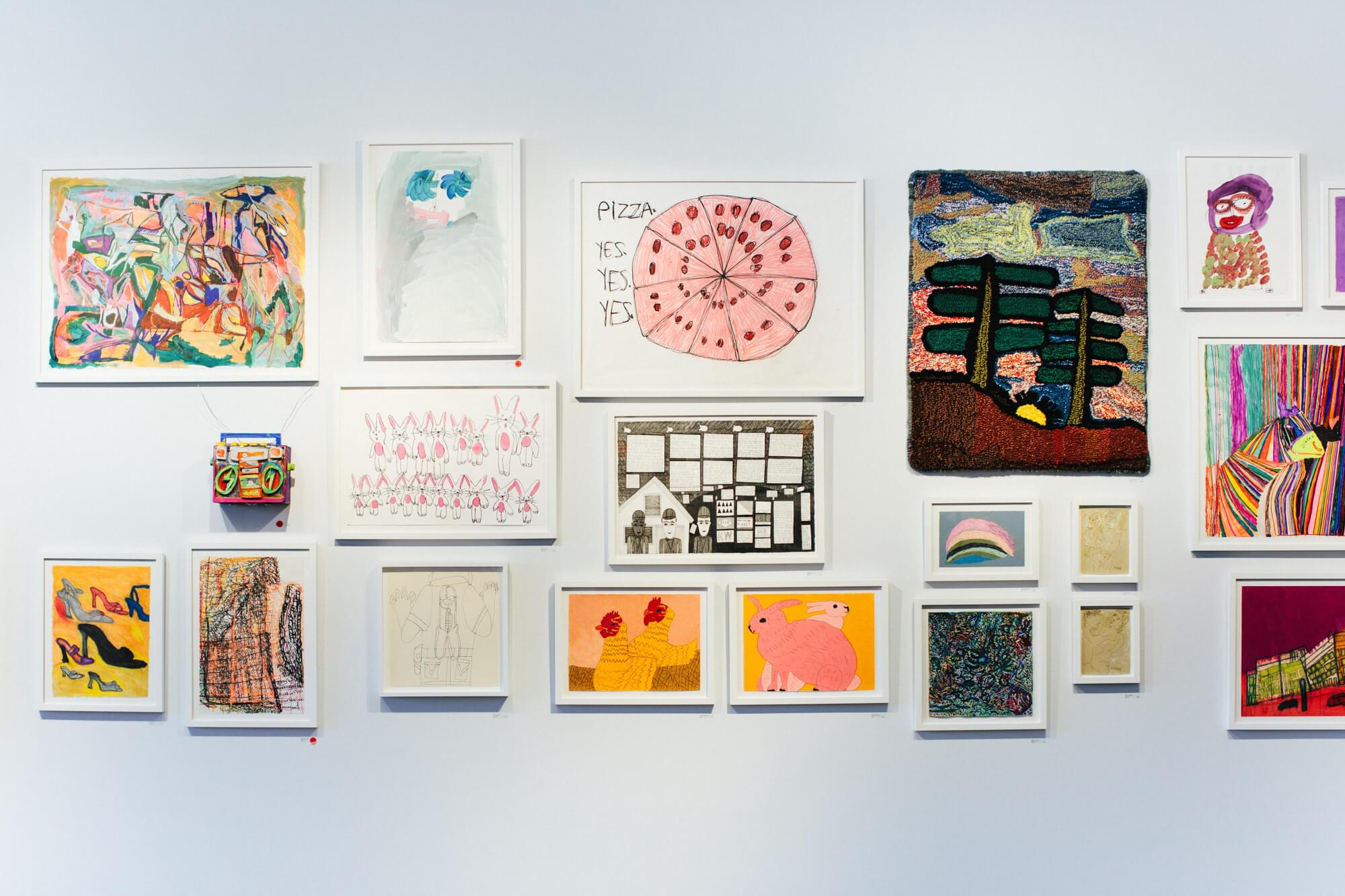

障がいのある人との「co-design」に早くから取り組んできた場所のひとつに、米・カリフォルニアの「Creative Growth Art Center」がある。まだ子どもだったライラさんは、ジュリアさんとここを訪れたとき、「50ドルあげるから何か絵を買いなさい」と言われて知的障がいのあるアーティストが描いたラジオの絵画を選んだ。今も大事にしている、大好きな作品だという。

ジュリア:Creative Growth Art Centerは、あらゆる障がいをもつ人たちの作品をプロフェッショナルに仕上げ、適正な価格で販売しています。作品をつくるプロセスには、バディとなる人が作家の特性に合わせて画材や技法を提供。技術的なサポートを通じて、作家とco-designしているんです。

障がいをもつ人たちはアーティストとして自信がつき、バディはアーティストからの刺激が得られる。また、作品が売れるとアーティストの収入が増え、組織を維持する資金にもなる。「すべての人に価値があることを認め合うことから、Virtuous Circle(好循環)が生まれる」とジュリアさんは言う。

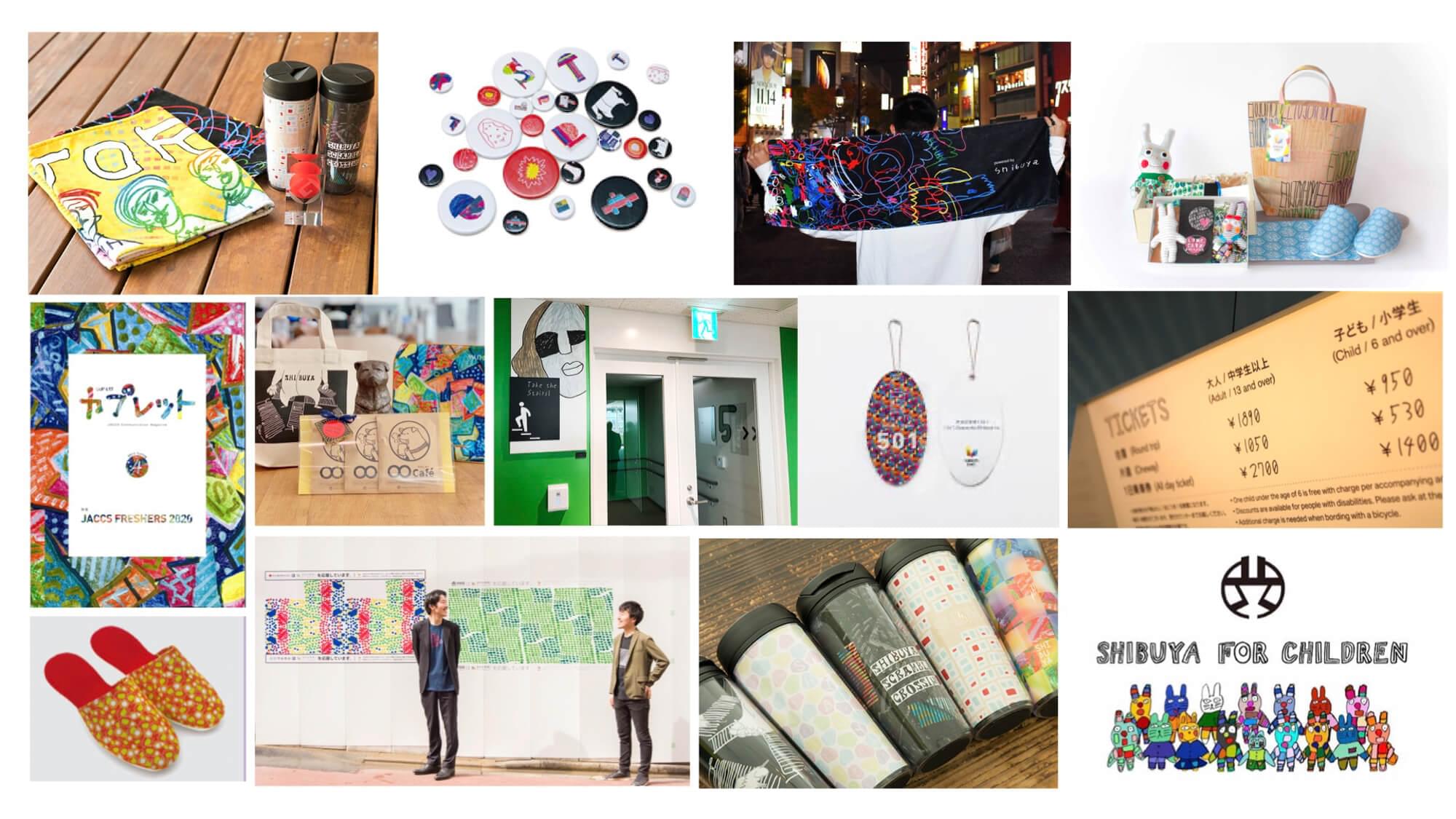

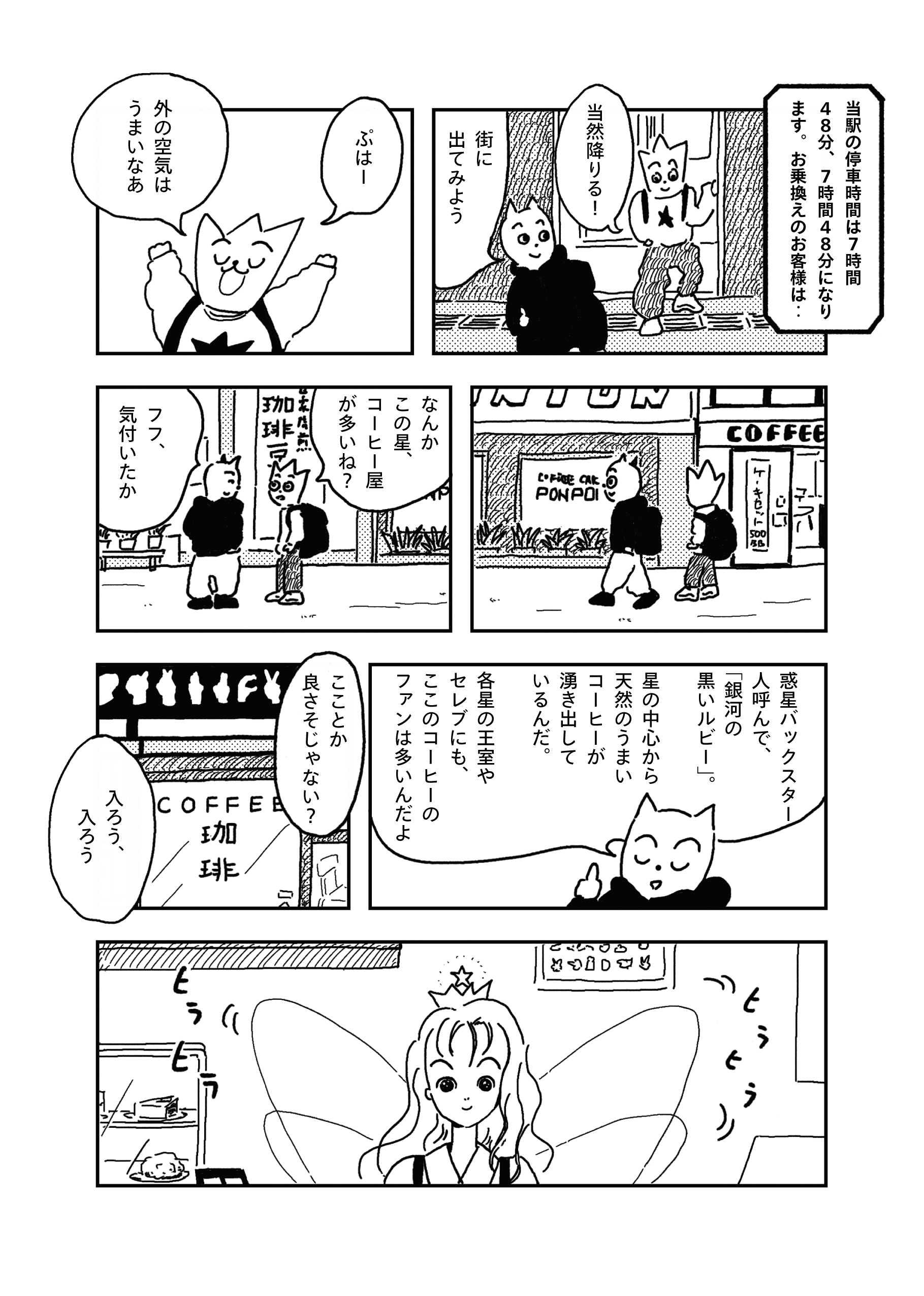

ライラさんは今、まさしくこの好循環を生み出す仕事をしている。2017年からは、東京・渋谷区の福祉作業所で働く障がい者が描いた文字や絵を元にオープンソースのデータをつくる「シブヤフォント(https://www.shibuyafont.jp)」に、現場ディレクターとして関わってきた。同区の桑沢デザイン研究所の学生がデザインし、作業所の支援員と利用者が協働して完成させたフォントや柄のデータは、施設の自主製品だけでなく企業との商品タイアップコラボや渋谷区庁舎などの内装など多岐にわたって活用されている。

ライラさんは「自分の手でものをつくる」ことを通して、障がいをもつ人たちが自分らしく生きることをエンパワーしたいと考えている。同時にそれは、グラフィックデザイナーとしてのライラさんが「やりたいこと」でもあるのだ。

ライラ:特に、知的障がいをもつ人の現場には、「それをやっちゃだめ」というネガティブな言葉がすごく多い。「この人はこれしかできない」とか「こうしなければ社会にはまらない」というプレッシャーのようなものもあると思います。だから私みたいな外部の人が「それいいじゃん!」と言い続けると、障がいのある人の眉毛がぴくっと動いたり、現場の支援者も安心する。でも私は、本当に単純に、施設でつくられるふたつとないものたちがただただすごく好き。それを世に出していくために、デザイナーとしての力を使いたいと思っています。

若い世代にとって「インクルーシブはかっこいい」

ジュリアさんの来日からまもなく50年。補装具や車いすのデザインも変化し、バリアフリー・バラエティ番組「バリバラ」(NHK Eテレ)が放送されるなど、当事者を中心において考えようとする動きもある。インクルーシブデザインの先頭を走ってきたジュリアさんは、今の日本のインクルーシブデザインをどう捉えているのだろう。

ジュリア:90年代に比べて意識が高くなっていますし、イギリスと比較すると公的資金が持続していることも素晴らしいと思います。ただ、コミュニケーションとサービスのデザインはまだ十分とは言えません。もっと言語や文化背景が異なる人たちの視点を取り入れていくと、たくさんのシナリオをもてます。それが、この社会の豊かさにつながるのではないでしょうか。

ライラさんは、自らも障がいをもつ当事者として、そしてインクルーシブデザインの手法をとり入れるグラフィックデザイナーとして、感じてきた社会の変化をこう語る。

ライラ:おそらく私の世代が最も大きな変化を経験したと思います。私の世代の場合、当時は中度の身体障がい者でも特別支援学校に行かなければいけなかった。でも、母のように積極的にそして創造的に闘ってくれた、当事者やその家族のおかげで状況は変化し、現在は身体に障がいがある子は普通学級のクラスに入ってきています。多国籍、ハーフの子たちも増えて、自分とは違う育ち方をした人が身の回りにいるようにもなりました。また、今はパソコン一台でビジネスを立ち上げられる時代。フリーランスを選ぶ人たちには「コラボレーションは当然のこと」という感覚もある。不況の時代に生まれたからこそ、社会を良くしたいという意識もある。若い世代ほど「インクルーシブはかっこいい」という方向に向かっている気がしています。

異なる人生に出会えば“線”は超えられる

障がいの有無や言語・国籍などの「お互いの違い」は、新たな創造を有無可能性に満ちたものだとふたりは言う。しかし、家族や友人との間にある小さな齟齬にさえまごついてしまう私たちが、異なる他者とのラインを超えることは思うほど簡単ではない。どこからチャレンジをはじめればいいのだろう?

ジュリア:日本の社会では、すでにある構造のなかで動けば安全だと考えられがちです。インクルーシブデザインでは繰り返しプロトタイピングをする必要があり、たとえ失敗をしても自信を失わないことが大切です。失敗には大きな可能性があります。そこから学ぶことが非常に多いですから。

ライラ:自分と全く違う人生を歩む人に出会うのが一番手っ取り早いと思うけれど、最近はもっとミクロなところから始まるんじゃないかと思っています。私の父は、人がやることや言うことの裏には必ず理由があるといつも言います。変な例かもしれませんが、今住んでいる家に引っ越したとき、「きーー!」と嫌な音を立てて自転車で坂を降りるおじちゃんががいて。何週間も続くので「すごくいらいらするんだよ」と言うと、父は「違うよ、ライラ。それは彼が生きている証を示しているんだよ」って。それを聞いて以来、もう私はその音にいらつかなくなったし、そのおじさんが愛おしくなりました。「人の行動には必ず何か理由がある」と常に思うだけでもいいかもしれない。

最後に、ライラさんはスーパーで買い物をしていたときのエピソードを話してくれた。小さな子どもが「なぜあの人はあの乗り物(車いす)に乗っているの?」と聞くと、その子のお父さんは「あの人は、車いすを操作できるスーパーパワーを持っているからだよ」と答えたという。

ライラ:すばらしい答えだと思いました。子どもが「あの人はどんなパワーを持っているんだろう?」と考えたと思います。そういう子どもに自ら考えるヒントを大人が与えていくことも大事だと思う。私は誰かが出会う最初の障がい者になるかもしれないから、自分もひとつのメディアだと捉えて人と接しています。もちろん、不利なことはたくさんあるけど怒っていても何も変わらないから。同時に、私が障がいをもつことで、当事者ならではの気持ちや考えを汲み取ることもできる。それは絶対に自分の武器だと思って今の仕事につなげています。

ジュリアさんは「ライラは粘り強い。創造的であることで負けない精神がすごくある」と言う。彼女のような存在に出会い、この強い言葉の背景にある思いやストーリーを知ろうとすることからも、見える世界は変わりはじめる。それもまた「ラインを超える」ことにつながるのだと思う。

澤田さんは自然と活動にインクルーシブデザインの理念をとりいれ、変に強制しない「ゆるさ」を軸に人を繋げます。マジョリティーの視点とマイノリティーの視点をうまく掛け合わせ、今までにない仕組みや仕掛けをつくる天才です。